関連記事

行政書士試験対策は何をすればいいのか...

覚えることが沢山ある割に配点割合が低いから、商法・会社法に必要な勉強法を知らないとドツボにはまる可能性が高いんだな。

捨て科目の位置付けとして、ほとんど勉強をしない行政書士受験生が存在するほど、商法・会社法の難易度は難しいです。

しかし、行政書士の合格率を高めるには商法・会社法で1点でも2点でも得点を多く積み重ねる学習が必要で、暗記(数字や用語)をどれだけできるかがカギとなります。

むやみやたらに暗記しても時間だけかかって、得点にも結びつかずムダな労力に終わってしまうからこそ、

- 簡単・確実に最小限の労力で実践できる3つの勉強法

をとりいれることが、商法・会社法を攻略するコツです。

行政書士における商法・会社法の難易度

行政書士の商法・会社法の難易度は

- 難しい

です。

商法・会社法の難易度が難しい理由は、行政法や民法と違って、出題数も配点割合が低いにも関わらず、条文数は1,829条(商法が850条、会社法が979条)と暗記すべき量が膨大であるからです。

行政書士のメイン科目である民法が1050条であることと比較してもその多さが分かります。

内容自体は難しくないんだけど、かける労力を考えると難易度が高いんだな。

商法の出題数と配点

出題数と配点

- 商法1問、会社法4問の合計5問

- 配点は20点

頻出論点を確実に抑える勉強をすれば及第点はとれるんだな。

商法・会社法(行政書士)の出題範囲と傾向

だから、商売に必要となる概念や仕組みなどが勉強範囲となっているんだな。

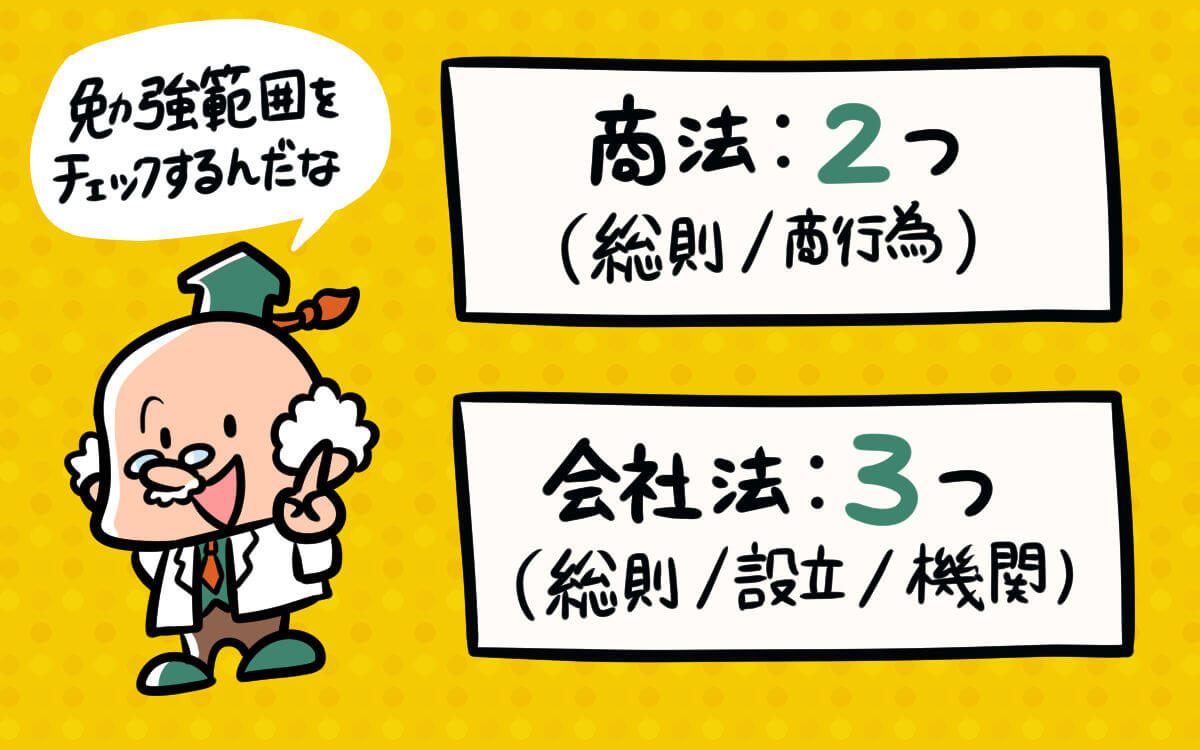

商法・会社法は、誰もが公平なルールのもと商売や事業をするために定めた法律で、勉強範囲は大きく

- 商法が2つ

- 会社法が3つ

の論点で構成されています。

商法の出題範囲

- 総則

- 商行為

会社法の出題範囲

- 総則

- 設立

- 機関

商法・会社法の出題傾向(頻出論点)

出題傾向はどうなっているんだろう…

商法が1問、会社法が4問の出題数だから、会社法の頻出論点から潰していくと得点がとりやすいんだな。

商法の頻出論点

商法分野では、商法と民法の規定の違いや、商人同士のルール(『総則』『商行為』)の出題が多いのが特徴です

- 商業登記

- 商号

- 商業用使用人

- 代理商

- 商法と民法の比較

- 商事売買

の6論点です。

ポイント

- 商人としての取引(契約)や経営についての内容であるため、一般私人同士のルールを定めた民法との違いを意識すると暗記しやすい

会社法の頻出論点

なんか安心する...

- 設立(発起設立と募集設立)

- 取締役会(取締役会の設置基準)

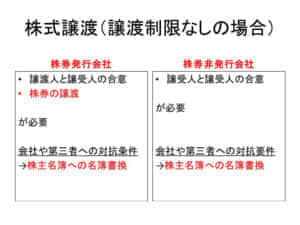

- 株式→(株式(株券)譲渡と第三者効)

- 会社の種類と意思決定機関(株主総会と取締役会)

の4つ頻出論点であり、会社法の基礎となる概念でもあるため、意味や基準は正確な暗記が求められます。

ポイント

- 論点的には少ないけど、条文数を考えると会社法のほうが暗記する量は多い

- 設立なら発起設立と募集設立など、共通や相違している箇所が問われやすい

- そのため、各論点の知識を対比や比較して暗記すると得点がとりやすい

商法・会社法を勉強する上で知っておくべき2つの考え方

民法や行政法みたいに、しっかり理解しながら勉強を進めていった方がよさそうだ…

でも、商法・会社法は覚えていれば解ける問題が多いから、とにかく暗記に徹することが重要なんだ。

商法・会社法は「商売」のルールを定めた法律で商人(=プロ)同士を想定しており、専門的で難しい内容となっているため、理解しながら学習を進めようとすると多くの時間がかかります。

ただ、幸いなことに民法や行政法のように、根拠法や判例に照らして選択肢の正誤を判断したり、具体的な出来事が法的に妥当か否かを判断する法的思考力が問われることは、ほぼありません。

ほとんどは条文を知っているか否かの出題形式なため、行政書士で最短合格を目指すなら割り切って暗記だけに集中すべきです。

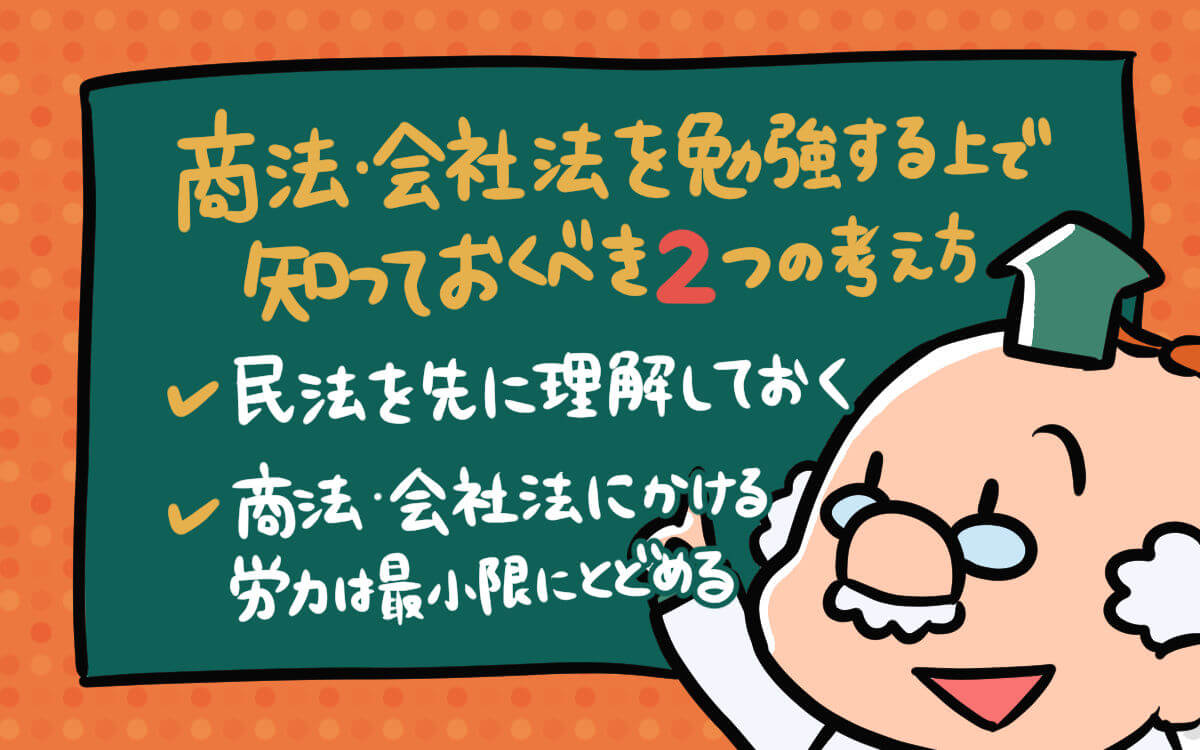

知っておくべき2つの考え方

- 民法を先に勉強して理解しておく

- 商法・会社法にかける労力は最小限にとどめる

商法を勉強する前に民法を知っておくと勉強がスムーズ

力技の暗記の前に、民法を理解してから商法の勉強をすると、凄く楽になるんだな。

商法は民法の特別法の位置づけで法律が規定されているため、商法は民法の考え方を土台に構成されています。

そのため、民法の理解が不十分だと、商法の問題が解けない事態に陥ります。

例えば、契約は民法の規定をベースにしていますが、「商売」としての「契約」の場合は商法が適用され、両者は規定に違いがあります(一般法と特別法)。

民法における「契約」の理解が不十分だと、これを土台とした商法における「契約」の理解も思うように進みません。

また、会社法は商法の特別法であるため、商法ないし民法の理解が不十分だと、会社法の理解も同様に進みづらいことから、

- 民法を事前に勉強しておくと学習効果たとても高く

なります。

ポイント

- 民法と商法の違いを学習する際は暗記ではなく理解に重点を置くと学習がスムーズに進む

- 商法では民法の規定よりも厳格な規定が採用される

- 以上から民法を先に学習し、商法の規定の違いを学習する際により理解が深まる

商法・会社法への労力は最小限にとどめる

とは言うものの、条文数が多いから暗記が大変だ…

頻出論点を確実に抑えて、後は時間があればプラスαを狙うくらいの考えで問題ないんだな。

ポイント

- 難易度は高いが、行政書士試験における商法・会社法の優先順位や重要度は低い

- 大した得点が見込めないため、商法・会社法への労力は最小限にとどめておくべきで、深入りすべき科目ではない

- 最小限とは、商法と民法の違いや、会社の種類と登場する機関などを紐づけるなど頻出論点を潰しておくこと

行政書士試験における商法・会社法攻略に必要な3つの勉強法

これを使って勉強すると効率が段違いだから、ぜひ知っておくべきなんだな。

商法・会社法は戦略的に計画的に勉強をしないと条文数がとても多いため、行政法や民法と同じ流れで、条文(理論)の意図などをしっかりと理解をしようとすると膨大な時間を費やしてしまいます。

配点割合が低い科目だからこそ、あえて理解しようとしないことも商法・会社法では大切となるため、

- 理解より概念や基準の整理や暗記に力点を置く

のが攻略のコツとなります。

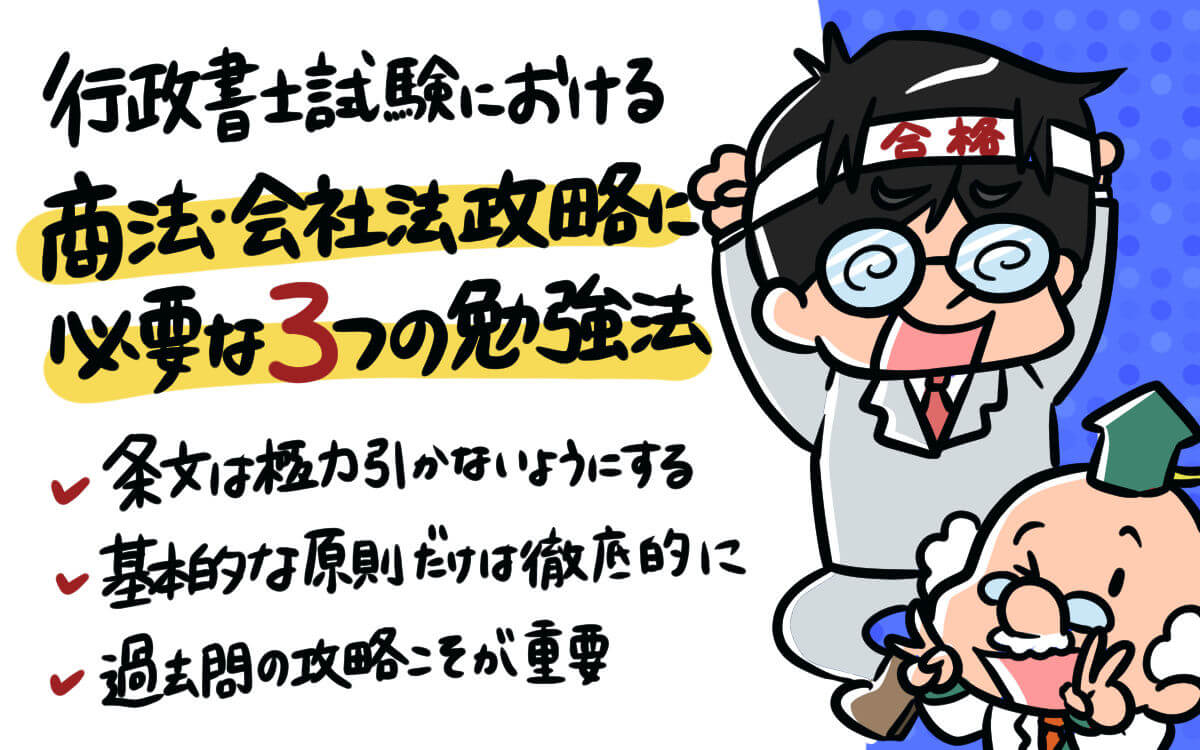

商法・会社法攻略に必要な勉強法は3つ

- 条文は極力引かないようにする

- 基本的な原則だけは徹底的に

- 過去問の攻略こそが重要

条文は極力引かないようにする

カテゴリー化(図式化)で頭の中を整理すると、びっくりするほど暗記しやすくなるからオススメなんだな。

行政書士の試験学習において条文を引くことは必須条件であるため、商法・会社法の学習でも1度は条文を引くべきです。

しかし、複雑で難解な商法・会社法は条文を引くことで、同じ用語がいたるところに登場し、かえって理解の妨げとなります。また、暗記量が多いので条文の理解まで手を広げると莫大な時間や労力がかかるため、合理的ではありません。

商法・会社法の学習に限っては、条文を極力引かずに

- 登場する用語をカテゴリー化(図式化)

によって学習すると勉強効率が高まります。

暗記は視覚的に覚えるべき

だから、頻出論点の内容を視覚的(カテゴリー化)に整理した上で覚えると、暗記しやすくなるんだな。

暗記をする際には、文字面だけよりも比較表や図式化して視覚的に覚えると暗記効率が高まります。

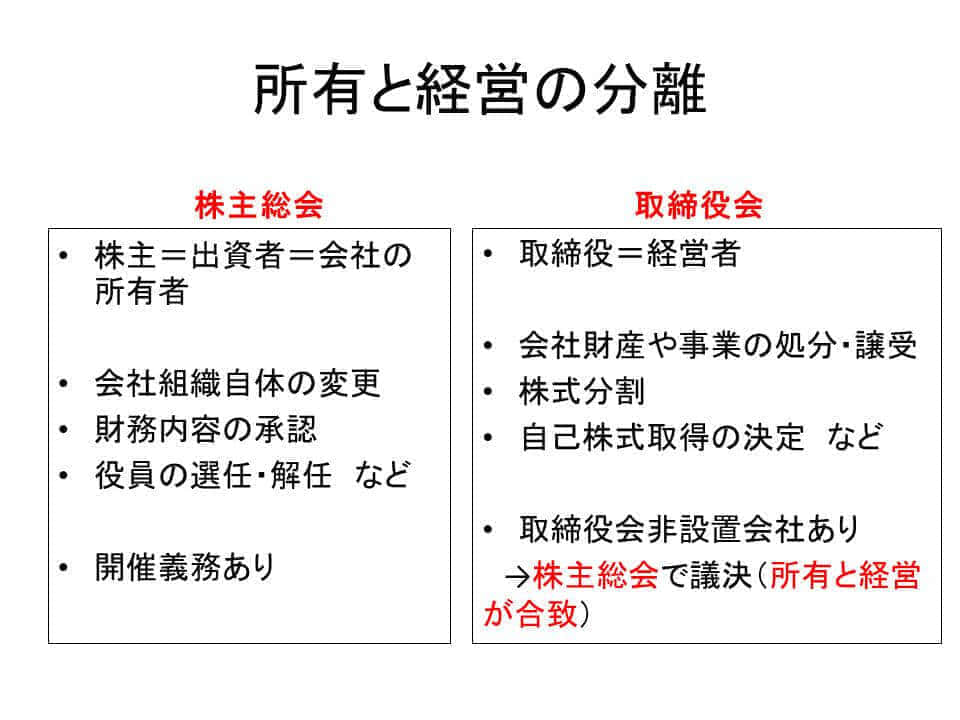

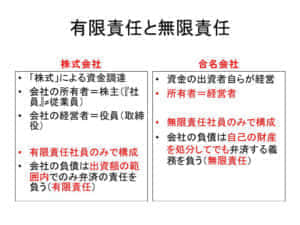

例えば、会社法の所有と経営の分離、有限責任と無限責任、株式の譲渡と第三者株式譲渡を言葉だけで覚えると、なかなか頭に入ってきません。

これをテーマごとにカテゴリー化(図式化)して視覚的に覚えると暗記しやすくなります。

ポイント

- 同じ用語が複数のテーマやカテゴリーに重複して登場するため、言葉だけで覚えようとすると混乱して覚えられない

- だから、効率的に覚えるにはカテゴリー化(図式化)するのがコツ

過去問の攻略こそが重要

あまり時間をかけられない科目だからこそ、暗記すべき頻出論点や出題傾向を把握するには直接出された問題から学ぶのが手っ取り早いんだな。

商法・会社法は暗記科目であるため、過去問を多くこなすことで

- 暗記すべき頻出論点や傾向把握

が重要です。

時間をかけずに最大の効果を得るには、思考力(理解)ではなく、何度も解いてとにかく暗記する意識を持つことが大切です。

-

-

行政書士の独学合格に必要な過去問の使い方とは?合格者には共通する3つのテッパン法則

独勉クン行政書士の過去問を繰り返し解いて答えを覚えてしまったから、もう意味ない気がする... 答えを覚えてからが本当の勝負なんだ。 いかに、過去問の正しい使い方ができているかがポイントなんだな。アール ...

続きを見る

商法・会社法(行政書士)の過去問をチェック

商法と会社法からそれぞれ1問ずつ過去問をとりあげて解説するから、暗記がいかに物を言う科目なのかを体感して欲しいんだな。

商法の過去問:平成30年度問36改題

商人または商行為に関する次のア~オの記述のうち、商法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

- 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって消滅する。

×:商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては消滅しない- 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

- 数人の者がその一人または全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。

- 保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるときは、その債務は当該債務者および保証人が連帯して負担する。

- 自己の営業の範囲内で、無報酬で寄託を受けた商人は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。

×:商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない

不正解の選択肢はどこが誤っている部分を特に暗記していけば効率の良い勉強ができそうだ。

会社法の過去問:平成29年度問40改題

次の記述のうち、全ての株式会社に共通する内容として、会社法の規定に照らし、誤っているもののはどれか。

- 株主の責任の上限は、その有する株式の引受価額である。

- 株主は、その有する株式を譲渡することができる。

- 募集株式の発行に係る募集事項は、株主総会の決議により決定する。

×:会社が公開会社の場合「取締役会」の決議によって決定- 株主総会は、その決議によって取締役を1人以上選任する。

◯:株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない、

役員(取締役、会計参与及び監査役)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する- 株式会社の最低資本金は、300万円である。

×:このような規定はない(資本金1円でも問題ない)

過去問で出題されている問題から、何がどのように問われているのかを把握できると得点がとれるようになるんだな。

まとめ

商法・会社法は難易度は難しいにも関わらず、条文数は多く配点割合は少ないため、労力をかけるべき科目ではありません。

あまり深入りせず

- 条文は極力引かない

- 視覚的に暗記する

- 過去問を徹底的に活用する

を意識して、効率的に暗記に努めることが簡単・確実に攻略できるコツです。

商法・会社法は最低限の勉強時間で学習し、行政書士試験のメイン科目である民法と行政法にどれだけ労力をかけられるかが最短合格できるかどうかの分かれ目となります。