社労士の難易度・偏差値は?他資格と比較したランキング結果から本当の難易度が判明

合格率は?合格までに必要な勉強時間は?他の資格と比較した難易度・偏差値ランキングで社労士試験はどの位置なのかなど知りたいことが一杯ある...

けど、努力すれば必ずよい結果を勝ち取れる難易度なのは間違いないんだな。

独立できる資格として人気がある社労士の試験難易度は

- 難しい

です。

2、3ヶ月の勉強時間で簡単に合格できるような試験ではありません。

しかし、大学偏差値で直して60程度の人でも普通に合格可能であるため、難易度が高いからといって想像以上に怖がる必要も絶望する必要もありません。

自信をもって勉強に取り組むために必要なことは、社労士の本当の難易度の理解によって、適切な勉強ができれば誰でも合格できる事実を知ることです。

この記事の監修社労士

グッドライフ設計塾

代表 菅田 芳恵

- 特定社会保険労務士 第2306001号

- 産業カウンセラー、キャリアコンサルタント、ファイナンシャルプランナー(CFP,1級FP技能士)

- 大学卒業後、証券会社、銀行、生保、コンサルティング会社に勤務後、49歳から2年間で社労士等7つの資格を取得し、独立開業。

合格率から暴く!社労士の本当の難易度

他資格と比較した社労士難易度ランキング

社労士試験の難易度を合格率推移から分析した難易度の正体

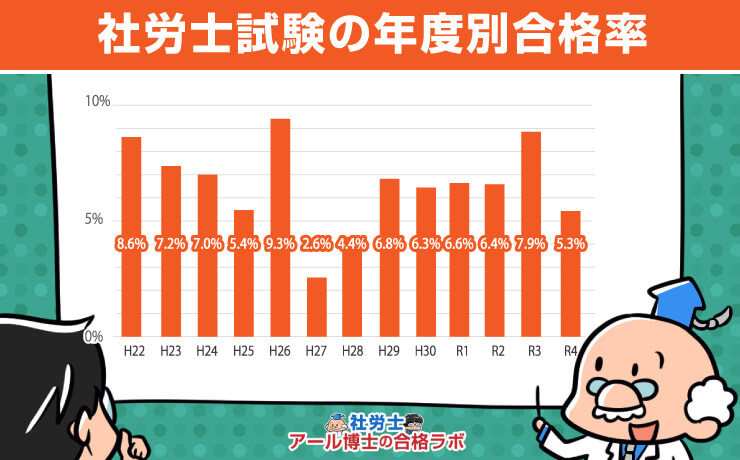

しかも、社労士試験は2.6%と極端に難しい年度もあるんだな。

社労士の難易度が難しいのは合格率の低さに他なりません。

数ある資格試験のなかでも、合格率が7%以下の資格試験は最上位です。

社労士が難関資格である理由は

- 年度別合格率の推移

- 数字に表れない2つの理由

を知ることで明らかとなります。

年度別合格率の推移

ただ、直近3年間で見ると6%台と安定していた合格率となっているんだな。

ポイント

- 過去5年の平均合格率は7.86%

- 最低合格率だったH27年度が2.6%であり、平均合格率との差が約4%しかない

- 社労士は毎年5〜7%前後の安定した合格率で推移している試験

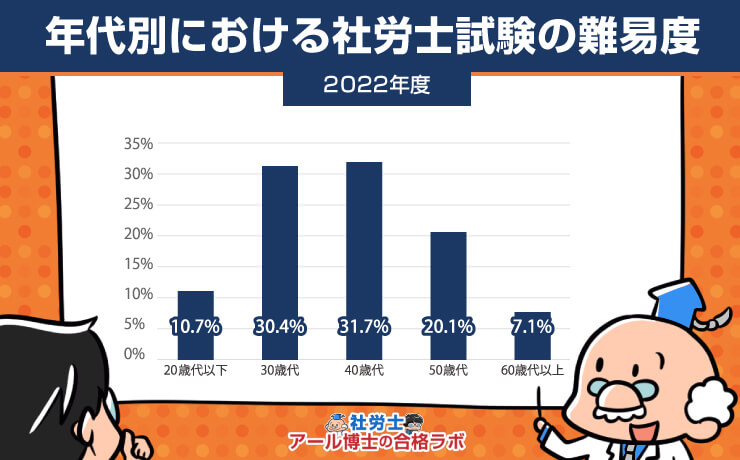

年齢別の合格率(2022年度)から見る社労士試験の難易度

2022年度の社労士試験では40代が31.7%と最も高く、次に30代が30.4%となっています。

なんかやる気出てきたぞぉぉ〜

ポイント

- 受験生のボリュームゾーンが30〜40代なこともあり、30〜40代の合格率が高い

職業別の合格率(2022年度)から見る社労士試験の難易度[大学生の合格率は非常に低い]

![職業別の合格率(2022年度)から見る社労士試験の難易度[大学生の合格率は非常に低い]](https://kokushi11.com/sharosi/wp-content/uploads/2022/10/sharosi-difficulty4.jpg)

![職業別の合格率(2022年度)から見る社労士試験の難易度[大学生の合格率は非常に低い]](https://kokushi11.com/sharosi/wp-content/uploads/2022/10/sharosi-shogyo.jpg)

2022年度のデータを見ると会社員が合格率の半数を超えて61.0%で最も高く、次いで無職が11.0%となっています。

受験生の多くが会社員であるため、社労士試験における会社員の合格率は比例して高い傾向にあります。

また、社労士試験合格のために勉強に専念組(無職)も一定数存在する一方で、社会人経験のない大学生の合格率は0.6%と非常に低い水準です。

5人のうち3人の合格者になれるように頑張るぞぉぉ

ポイント

- 会社員の合格率が圧倒的

- 大学生の合格率は0.6%と難易度はとても高いが、だからこそ在学中に取得できれば就活にとても有利に働く

社労士試験の難易度が高い(合格率が低い)と言われる2つの理由

難関国家資格だからこその難しさなのかな...

この数字には2つの理由があるから、紹介していんくんだな。

合格率が低い2つの理由

- 試験科目ごとに合格基準点が決められている

- 救済による得点調整が鍵を握る

試験科目ごとに合格基準点が決められている

だから、1つでも苦手な科目があると、他の科目の点数がよくても合格できない点が、難易度を高めている大きな理由となっているんだな。

ポイント

- 社労士は他の国家資格のように、総合得点で合格が決まるのではなく、科目ごとの合格基準点を達しないと合格できない

- 不得意科目があるといくら他の科目の点数がよくても合格できないため、不得意科目を作らないことが重要

救済といわれる合格ラインの得点調整が毎年行われる

どの科目に救済が入るかで合格不合格が大きく左右される重大事項でもあるんだな。

公表されているわけではありませんが、社会保険労務士(社労士)の試験は相対試験と言われており、年度によってバラツキはあるものの、例年の合格者数が2,000~4,000名前後であるため、ほぼ既定の事実として捉えて問題ありません。

合格率を操作するために難問奇問を必ず用意し、受験生をふるいにかけ、想定していた合格者数(率)に届かなかった場合に、救済という名の得点調整が行われます。

つまり、救済がどの科目に適用されるかによって合否が決まるため、

- 合格ラインギリギリの場合は運

に大きく左右されてしまう点です。

試験運営側からすれば、救済によって合格率を調整しやすいため、例年の合格率が安定して6〜7%台で推移しているとも言えます。

ポイント

- 救済がほぼ毎年あるのは、試験運営側からすると合格者数や合格率を操作しやすいから

- つまり、合格ラインギリギリの場合に運を天に任せなければいけなくなる

- だからこそ、合格ラインを確実に突破するための勉強をこなしていけば問題ない

- そのためには、過去問を徹底研究すること

他資格と比較した社労士の難易度・偏差値ランキング

一般的な目安として捉えてもらえると嬉しいんだな。

社労士は難易度の高い資格ではあるものの、司法試験や公認会計士のように絶望的な試験ではありません。

むしろ頑張れば誰にでも合格可能性がある、ある意味公平な試験です。

|

難易度ランキング |

資格名 |

勉強時間(目安) |

|

司法試験 |

8,000時間 |

|

|

司法書士 |

3,000時間 |

|

|

弁理士 |

3,000時間 |

|

|

1,200時間 |

||

|

社労士 |

1,000時間 |

|

|

600時間 |

||

|

宅建士 |

400時間 |

他資格比較との難易度比較ピックアップ

- 宅建士と社労士

- 行政書士と社労士

- 中小企業診断士と社労士

- 公務員試験と社労士

宅建と社労士はどっちが難しい?

|

難易度ランキング |

資格名 |

勉強時間(目安) |

|

社労士 |

1,000時間 |

|

|

宅建士 |

400時間 |

確かに難易度ランキング表からはその通りだけど、詳細の根拠はあるんだろうか。

基本的な基準は比較表のとおりなんだけど、それ以外に勉強範囲と出題形式の違いが大きな理由なんだ。

勉強範囲の違い

宅建士と社労士では出題範囲の広さが大きく異なる点が社労士の方が難易度が高いと言える要因なんだな。

|

資格名 |

出題範囲 |

|

社労士 |

10分野8科目 |

|

宅建士 |

4科目 |

宅建士よりも社労士の方が勉強する科目数が多いんだね..

ポイント

- 社労士と宅建士では、科目数が社労士の方が勉強範囲が広く、暗記する内容も専門性が求められる

出題形式の違い

|

資格名 |

出題形式 |

|

社労士 |

選択式+択一式(5択問題) |

|

宅建士 |

4択問題 |

宅建士は4択に対し、社労士は5択問題です。

単純に確率論で考えて、何もしなくても宅建士は25点とれるのに対し、社労士は20点しかとれません。

その上、宅建士よりも難問奇問が出題されやすい傾向にあるため、社労士の方が出題形式の難易度が高いと言えます。

ポイント

- 選択式問題の正答確率は、4択問題の宅建士が25%。5択問題の社労士は20%

行政書士と社労士はどっちが難しい?

|

難易度・偏差値 |

資格名 |

勉強時間 |

|

社労士 |

1,000時間 |

|

|

行政書士 |

600時間 |

出題範囲の違い

|

資格名 |

出題形式 |

|

行政書士 |

6科目 |

|

社労士 |

10分野8科目 |

ポイント

- 行政書士は6科目に対し、社労士は10分野8科目と勉強範囲が広い。

- 行政書士は民法や一般常識など、馴染みのある内容が多く勉強しやすい。

- 社労士は労働関係に特化した試験であり、行政書士よりも専門性の高い学習が必要。

合格基準の違い

|

資格名 |

合格基準 |

|

社労士 |

|

|

行政書士 |

|

そう考えると、行政書士の方がまだ優しいのは間違いなさそうだなぁ。

つまり、社労士の場合はライバルとの争いに勝ち残る必要があるため、より競争が激しい試験と言えるんだな。

ポイント

- 社労士の方が足切りへの基準が厳しい

- 行政書士の試験は絶対評価に対し、社労士の試験は相対評価であるため、競争が激しい

- 社労士は救済という名の得点調整によって、合格率の調整を毎年行なっている

中小企業診断士と社労士はどっちが難しい?

|

資格名 |

勉強時間 |

|

中小企業診断士 |

1,200時間 |

|

社労士 |

1,000時間 |

中小企業診断士と社労士は合格までの勉強時間はほぼ一緒で、合格率も中小企業診断士が約4〜5%、社労士が約6〜7%であることから、難易度は同程度あると言えます。

ポイント

- 難易度は同じくらいであるものの、学習する内容が大幅に異なるため、向き不向きが存在する

出題内容の違い

暗記が得意なら社労士、論理的に考えることが得意なら中小企業診断士が向いているんだな。

|

中小企業診断士 |

社労士 |

|

暗記学習(4割)、論理的思考学習(6割) |

暗記学習 |

社労士は労働系の法律が問われる試験であるため暗記学習です。

中小企業診断士は経営コンサルタント資格であることもあり、一次試験は暗記、二次試験はロジカルシンキング(論理的思考力)学習がメインとなります。

ポイント

- 社労士と中小企業診断士の難易度、学習時間は同程度

- 社労士の勉強は暗記がメイン

- 中小企業診断士の勉強は暗記が4割、ロジカルシンキング(論理的思考力)が6割

- 暗記が得意なら社労士が向いていて、筋道立てて物事を考える論理的思考力が得意なら中小企業診断士が向いている

公務員試験(地方)と社労士はどっちが難しい?

|

難易度・偏差値 |

資格名 |

勉強時間 |

|

社労士 |

1,000時間 |

|

|

公務員試験(地方) |

1,000時間 |

勉強時間は公務員試験(地方)とほぼ同じなのに、なぜ社労士の方が難しいんだろう...

社労士は専門的知識を学ぶ必要があるから、合格難易度で考えると圧倒的に社労士に軍配が上がるんだな。

社労士の難易度を大学(偏差値)で例えるどのレベル?

そんな人ばかりだと、凡人だからくじけそうになっちゃいそうだ..

また、最終学歴が高卒の場合は、社労士試験の受験資格を満たせていないから、3年以上の実務経験を積む、所定の国家資格の取得を目指すのいずれかの方法で受験資格を満たす必要があるんだな。

社労士試験は、意外かも知れませんが二流大学や帝大クラスの理系の人が合格しています。

要するに、法律の専門家というよりも労務管理の専門家という感じの資格なので、法律の基礎がなくても合格可能だからです。

別の意味で言うと、大学等で法律に関係の無い農学部や工学部文学部の方が取得できる文系資格では一番やさしい部類の資格といった方がいいと思います。

司法書士や弁護士は、法律知識の基礎がないとまず合格は難しいです。税理士もしかり。

その点、社労士は短大卒業後就職して数年で寿退社した女性が子育てしながらでも取得可能な資格です。

だから大学のレベル云々ではないのです。

逆に言うと、公務員試験のようにパターンを覚えれば合格できる試験です。

公務員の合格者の大学は、以外とそんなに高くないところが多いです。それは大学が国立など少人数と違い単位取得が比較的緩いので勉強をそちらに回せるからです。

ただ少し運もある試験なので、合格圏内には行きますがあと1点がなかなかという試験でもあります。

ポイント

- 社労士の難易度を大学に例えると日東駒専レベルの偏差値60程度

- 公務員試験のように社労士試験はパターンを覚え、努力した人が合格できる試験

社労士に必要な勉強時間の目安はどのくらい?

ポイント

- 社労士合格までの勉強時間(目安)は1,000時間

科目別の勉強時間と難易度

|

科目 |

勉強時間(学習時間) |

|

約100時間 |

|

|

約45時間 |

|

|

約100時間 |

|

|

約100時間 |

|

|

徴収法 |

約75時間 |

|

約150時間 |

|

|

厚生年金法 |

約150時間 |

|

国民年金法 |

約150時間 |

|

労務管理その他の労働に関する一般常識 |

約65時間 |

|

社会保障に関する一般常識 |

約65時間 |

|

合計 |

約1,000時間 |

ポイント

- 科目数が多く、1科目学習にも相当な時間がかかるため、勉強時間(学習時間)を自分でコントロールできるかが重要

- そのため、地に足のついた具体的でシンプルな勉強スケジュールを立てるべき

独学で合格するために必要な勉強時間

独学で合格を目指すとすると、どのくらい勉強時間が必要となるんだろう...

真っさらな状態とした場合だと、余裕を持って1000時間を目安にするといいんだな。

|

勉強形態 |

勉強時間 |

|

通信講座 |

500時間 |

|

独学 |

1000時間 |

難易度は高いが社労士試験は独学での合格も無理じゃない

実際、独学で合格は可能なものなんだろうか?

ただ、独学で合格するには大きな壁があるのを承知で勉強を始めた方が良いんだな。

独学で合格するポイント

- 勉強スケジュールや進捗状況を自分自身で管理する必要がある

- 分からない論点や問題はネットなどで調べながら自己解決する必要がある

- これらが通信講座よりも勉強時間が長い理由

- 自己管理や自己解決が苦手な場合は、勉強時間がさらに伸びる可能性あり

どちらが良い悪いではないので、ライフスタイルや自分の性格にあった方法を選ぶことなんだな。

まとめ

でも、正しい勉強方針と努力さえできれば合格できる試験でもあるから、自信を持って勉強に臨んで欲しいんだな。

社労士の難易度は

- 難しい

ことは間違いありません。

しかし、大学偏差値で直しても60程度であるため、誰でも合格可能な試験です。

過度に恐れず、自信を持って社労士の試験勉強に取り組むことが重要です。

試験スケジュールと勉強法のコツを次は知って、最短合格を目指すぞぉぉ。